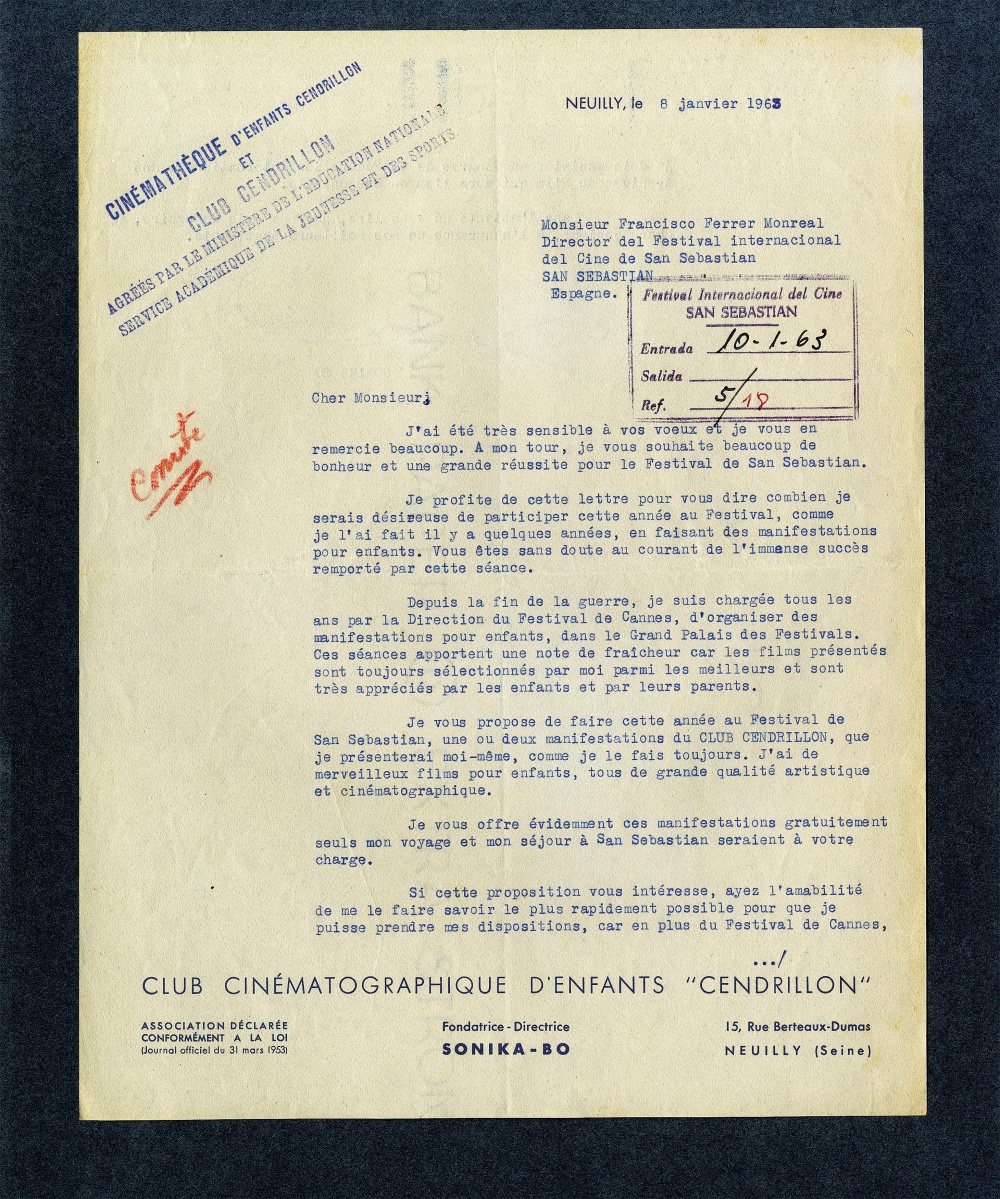

El 8 de enero de 1963, la programadora Sonika Bo (su verdadero apellido era Kavounovsky) envió una carta al entonces director del Festival de San Sebastián, Francisco Ferrer Monreal, desde su residencia en Neuilly-sur-Seine, para expresarle su deseo de participar en el certamen organizando un programa de cine infantil. Bo llevaba tiempo trabajando en la formación de las audiencias más jóvenes, fundando en 1933 el cineclub para infantes “Cendrillon” en la ciudad de París, y veinte años después, la iniciativa contaba ya con una cinemateca con más de ochocientas películas para niños y niñas. Paralelamente, y tal y como informa Bo a Ferrer Monreal, su actividad la compaginaba desde el final de la Segunda Guerra Mundial organizando ciclos retrospectivos para el Festival de Cannes, donde anualmente programaba y presentaba películas para los más pequeños en el Grand Palais del certamen francés.

El archivo del Festival de San Sebastián conserva una extensa correspondencia que Sonika Bo y Francisco Ferrer Monreal mantuvieron durante 1963 y parte de 1964 para la preparación de dichas sesiones. Aquí es posible encontrar las cartas que intercambiaron, pero también la documentación que la programadora quiso hacer llegar el certamen donostiarra: entradas de cine, los programas originales para el Festival de Cannes, recortes de prensa y anotaciones manuscritas. Un expediente suficientemente completo como para entender la implicación, el compromiso y la artesanía con la que Sonika Bo realizaba su labor de programar cine infantil.

Ver películas ofrece la posibilidad para dialogar y compartir emociones, ideas, sentimientos y crear perspectivas críticas. Que los festivales de cine incluyan programación infantil en su parrilla resulta fundamental para ir creando a los espectadores del futuro. El Festival de San Sebastián da un lugar especial a las películas infantiles en su programación. Miles de personas disfrutan anualmente de las películas que se programan en el Velódromo para los colegios. El Festival se involucra así en el día a día de los más pequeños a través de estas proyecciones para que todos y todas puedan vivir su particular experiencia con el cine y se convierta, como evento, en parte de la educación emocional de todas las personas que han crecido en la ciudad.

Era algún día de septiembre del año 2002. Tenía 12 años y como todos los años en esas fechas estábamos bastante contentas porque ese día de colegio lo íbamos a pasar en el cine. Recuerdo el trayecto hasta el Velódromo. Había algo de toda esa ceremonia que nos hacía emocionarnos. El paseo, el estar fuera de clase en horario lectivo, como si estuviéramos haciendo algo que no se podía hacer, la fila de espera y la sensación de que iba a pasar algo divertido. La película que vimos en aquel septiembre fue El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. No entendimos nada, más de la mitad de la clase lloró desconsoladamente, algunas pasaron miedo con las imágenes y a otras les parecieron fascinantes. Lo cierto es que aquella proyección no dejó indiferente a nadie, pero tampoco llegamos a comprender lo que vimos. Volvimos a clase, a nuestras casas, quizás comentamos la película. Recuerdo vivamente que casi todas las personas de mi generación quedaron marcadas por la película. Y con el tiempo, en contextos completamente diferentes, siempre había alguien que preguntaba, “¿te acuerdas de cuando vimos El viaje de Chihiro en el Zinemaldia?”

Amaia Serrulla