Hay obras que valen para definir una carrera. Tras diez años de silencio, el maestro Hayao Miyazaki estrenó ayer en el Festival su último largometraje, The Boy and the Heron, una película que es mucho más que una película, casi se diría que se trata de un testamento cinematográfico si no fuera por el alcance fúnebre que atesora esta frase. Pero lo cierto es que, con 83 años, y aunque ya ha dejado clara su intención de rodar alguna que otra película más, resulta fácil intuir que con The Boy and the Heron, Miyazaki se ha visto impelido a alumbrar un film que es compendio y resumen de toda su obra precedente. Muchos de los temas y recursos narrativos que el veterano realizador ha desarrollado en sus largometrajes anteriores vuelven a estar presentes en esta película, llevados, eso sí, al paroxismo: el frustrante tránsito de la infancia a la edad adulta, el poder de la imaginación para construir universos a la medida de la sensibilidad de cada quien, las trémulas fronteras entre lo real y lo fantástico…

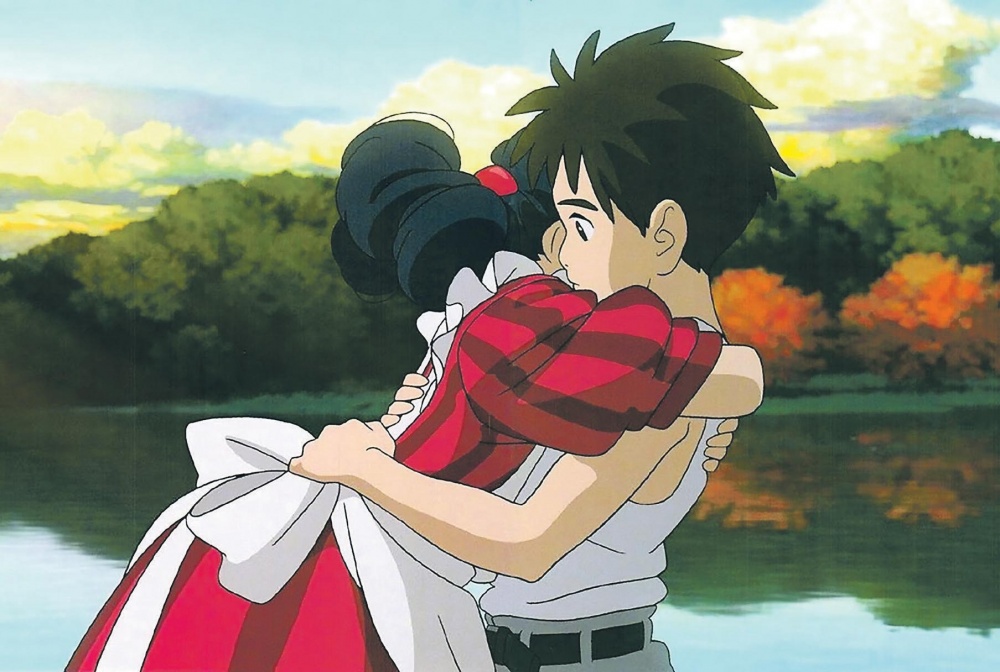

The Boy and the Heron resulta tan apabullante en el plano narrativo y visual que el espectador tiene la sensación de estar ante una película que contiene muchas otras películas. Para Hayao Miyazaki, el mundo, aquello que prosaicamente denominamos realidad, nunca ha sido suficiente de cara a contar al ser humano en su complejidad. Entre otras cosas porque para el realizador nipón (como para Federico Fellini) la fantasía es una forma de memoria. Eso hace que esos otros universos por los cuáles transita el alma de los protagonistas de sus películas tengan un mayor poder para definir a éstos y para explicarlos que los límites que impone el mundo real. Eso es lo que le sucede a Mahito, el joven protagonista de The Boy and the Heron cuya adolescencia transcurre en los años de la II Guerra Mundial. Tras perder a su madre en un incendio, Mahito se traslada junto a su padre a una remota hacienda familiar donde irá descubriendo los secretos de su familia materna. Como le ocurría a la protagonista de El viaje de Chihiro (trasunto de la Alicia de Carroll), Mahito también viajará a través del espejo al adentrarse en una misteriosa torre que oculta varios universos paralelos, hasta desembocar en una suerte de orbe celestial que encierra la memoria de sus ancestros. Dicho viaje, que el joven emprende guiado por una misteriosa garza, muestra la determinación de Mahito para enfrentarse a lo desconocido desafiando las convenciones y también sus propias inseguridades.

En este sentido, Hayao Miyazaki pone el foco, como ya hiciera en películas anteriores, en la confianza que le inspiran las nuevas generaciones a la hora de tomar el relevo en la capacidad para imaginar un mundo más equilibrado, más justo, más humano, un mundo huérfano de mezquindad, egoísmo y violencia y pleno de empatía y sensibilidad. Ese universo de perfección, que solo las almas puras están habilitadas a alcanzar, es la arcadia que película a película nos ha legado Hayao Miyazaki, mucho más que un simple director de cine o un maestro de animación. Al concederle el Premio Donostia, el Festival está reconociendo, sobre todo, a un humanista. Hoy, cuando el concepto de utopía aparece tan cuestionado (sobrepasados como estamos por el cinismo y la condescendencia), premiar a Miyazaki es posicionarse a favor del inconformismo, de la disidencia, del deseo por proyectarse en otra realidad alternativa y mucho más deseable que aquella que nos constriñe y limita. Y ¿acaso el cine no trata justamente de eso?

No sabemos si The Boy and the Heron va a ser la última película de Miyazaki, pero, en el caso que lo fuera (crucemos los dedos para que aún pueda entregarnos una o dos grandes obras más), costaría encontrar mejor epitafio. Su carácter catedralicio y recapitulativo vale para definir no solo una carrera sino también una trayectoria vital.

Jaime Iglesias Gamboa