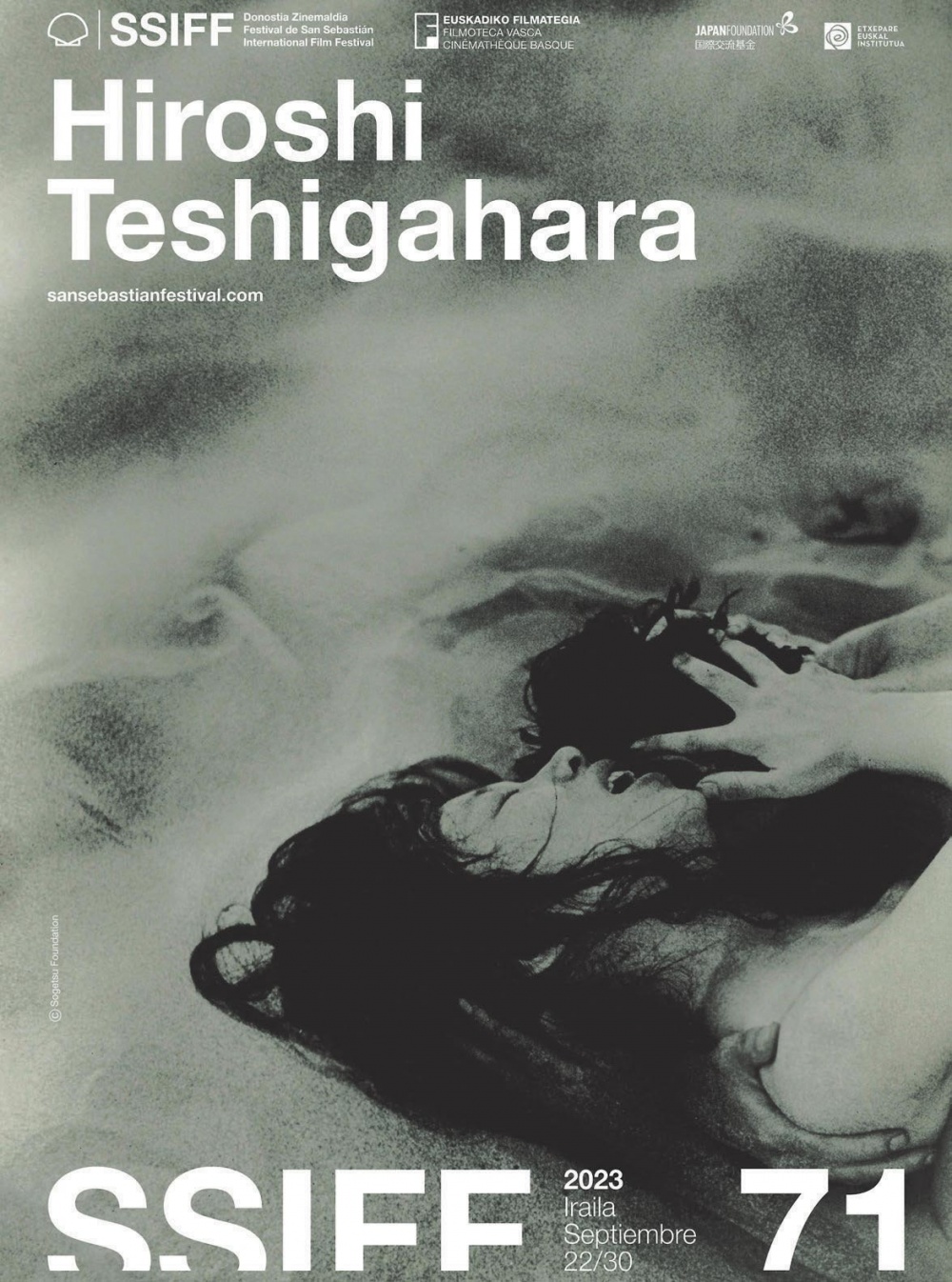

Personalidad compleja y escurridiza, escondida entre los intersticios de la Nueva Ola japonesa que capitalizaron Nagisa Oshima y Yoshishige Yoshida, Hiroshi Teshigahara (1927- 2002) realizó, sin embargo, una de las obras clave de aquel movimiento y, en general, de los nuevos cines que se sucedieron, como un seísmo fílmico, en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, Brasil o Alemania. Se trata por supuesto de La mujer de la arena, una de cuyas imágenes, la de los cuerpos de una mujer y un hombre fundidos con la arena del desierto, ilustra el cartel de la retrospectiva que el Festival y Filmoteca Vasca le dedican este año al director.

Hay bastantes cineastas que han sido conocidos y prestigiados por una sola película. Esa es a veces una losa demasiado pesada y, sobre todo, injusta, porque ensombrece el resto de su obra. Parece que no hayan hecho nada más de valor. Y si resulta cierto, evidente, que La mujer de la arena, con sus dos nominaciones al Oscar y un premio en Cannes, pero, sobre todo, por su tratamiento de un espacio libre y claustrofóbico a la par, sus experimentos fotogénicos y sonoros y la tensa carga erótica que sacude sus imágenes entomológicas, es la película más importante, o una de las más importantes, de Teshigahara, no lo es menos que el cineasta supo expresarse en otros registros y temáticas, tanto de ficción como documental, aportando siempre una mirada personal y muy transgresora en las formas.

La presente retrospectiva saca a la luz su aportación al cine documental, muy notoria porque se desarrolla según pautas no establecidas en cuanto a tratamiento, formatos -hizo cortos, largos y mediometrajes en este género, empleando los metrajes que le parecían más convenientes en cada caso-, temas documentados y apreciaciones sobre el arte tradicional y el de vanguardia, pues retrató tanto al gran ilustrador de ukiyo-e en el Periodo Edo, Katsushika Hokusai, como a un creador suizo de objetos mecánicos, Jean Tinguely; las esculturas de su padre, Sofu Teshigahara, y al artífice del gran templo expiatorio del modernismo, Antoni Gaudí.

La repercusión de La mujer de la arena no ensombreció sus otras tres colaboraciones con el novelista y guionista Kobo Abe, pero también es cierto que siendo tan singulares, misteriosas y obsesivas, tan vanguardistas, a la búsqueda de un lenguaje propio y moderno, La trampa, El rostro ajeno y El hombre sin mapa no han gozado de la misma consideración. Tampoco lo puso fácil el director, ya que en 1972, después de rodar una película tan distinta como Soldados de verano, escrita por un guionista estadounidense y centrada en un desertor norteamericano de la guerra de Vietnam, desapareció del cine de ficción para dedicarse a la templanza del arte de la cerámica y, después, recoger el testigo de su padre al frente de la mayor escuela de ikebana de Japón, Sogetsu, convirtiéndose él mismo en maestro del arreglo floral. Dirigió durante este “aislamiento” algunos documentales y un par de episodios de la serie televisiva protagonizada por el masajista-samurái ciego, Zato-Ichi, un icono de la cultura popular japonesa, y cuando regresó a los dominios de la ficción en 1989 fue con dos producciones de época tan austeras como desencantadas, Rikyu y La princesa Goh, reflexiones sobre el arte y el poder feudal, sobre cerámica, ikebana y la ceremonia del té, manifestaciones de un arte paciente muy ligadas también a la reflexión sobre los cambios del propio cine japonés en la última recta del siglo XX.

Quim Casas