Quienes conocimos “Rock Bottom” (1974) a mediados o finales de los años setenta, y quedamos profundamente marcados por su emoción única y conmovedora, escuchábamos en sus surcos el lamento de un músico que había pasado por una tragedia. En aquellos tiempos en que la información sobre un músico underground como Robert Wyatt aún llegaba con cuentagotas desde los márgenes del sonido Canterbury y los ámbitos de culto de la escena musical británica, supimos que este álbum era el segundo en solitario de quien había sido virtuoso batería de grupos como Soft Machine y Matching Mole, y esporádico compositor y cantante, pero el primero desde el accidente que le dejó parapléjico: durante una fiesta, Wyatt cayó por el balcón desde un tercer piso, a los veintiocho años, y ya no podría volver a tocar la batería.

Por eso impresionaba aún más la belleza de melodías tan intrincadas como adictivas en su melancolía (“Seasong”) o la respiración casi angustiada que marca el ritmo de “Alifib”, una de las canciones más tristes y hermosas que uno pueda escuchar, un canto de amor implorante, pero no por desesperación, sino como una insólita declaración de romanticismo anticonvencional. Por eso también nos conmovía casi como ninguna otra la voz de Wyatt, aunque pronto aprendimos que ese tono agudo y modulado, entre inocente y firme, tan sincero e intuitivo que sobrecoge, era el modo de cantar propio e inimitable de uno de los compositores e intérpretes más singulares que ha dado toda la órbita del rock.

En realidad, daba lo mismo si esa obra magna era un reflejo de la depresión, de un tocar fondo, como parecía sugerir el título: su contenido era tan inspirador, tan lleno de ideas propias, y la combinación de los músicos que le apoyaron tan milagrosa, que aquello solo podía corresponder a un hombre que desplegaba su enorme sensibilidad en una aventurada y excitante búsqueda de su reafirmación. Y así fue. “Rock Bottom” abrió el camino espontáneo de un músico que mezclaba la melodía pop, la libertad del jazz, la exploración del art-rock. En este disco capital se apoyó en la expresividad de su voz y en las escogidas aportaciones de músicos amigos que dieron lo mejor de sí: el increíble solo multiplicado de Mike Oldfield, las trompetas de Mongezi Feza, los saxos de Gary Windo, la viola de Fred Frith y la sensibilidad de dos bajistas que de forma inaudita hicieron dúo melódico con Wyatt, Richard Sinclair y Hugh Hopper. Más la difícil y magnífica tarea de Laurie Allen: aportar la batería que Wyatt ya no podía tocar.

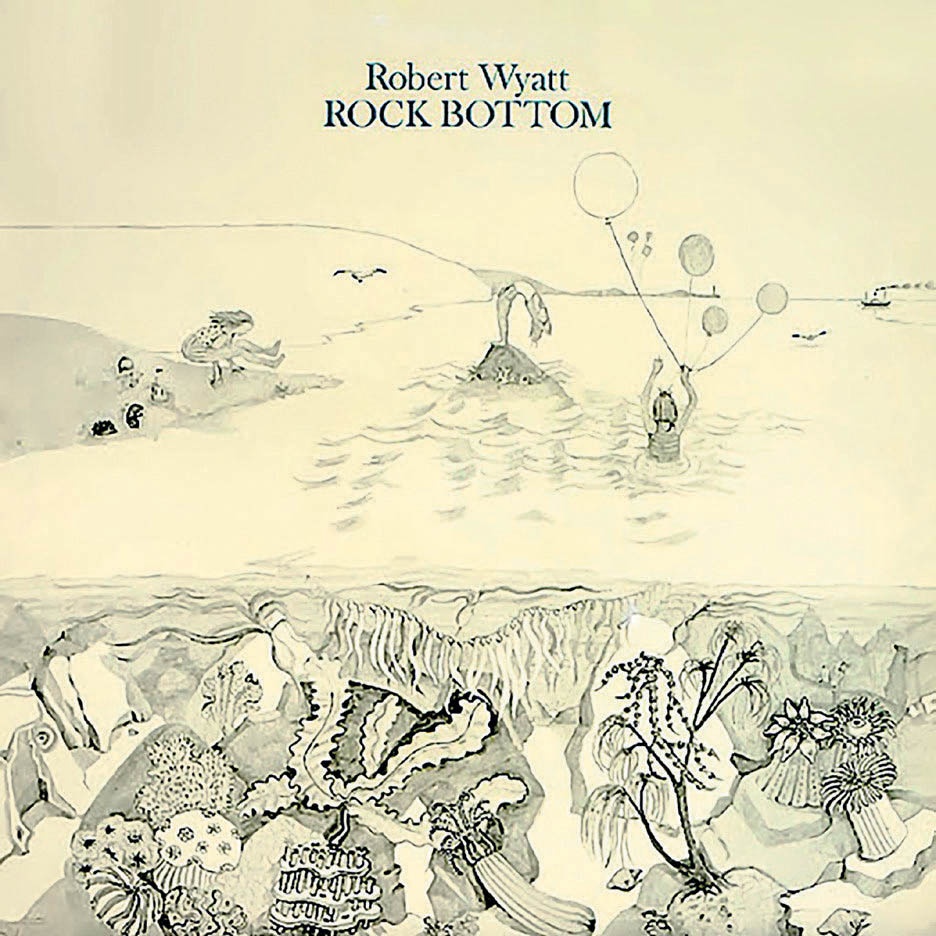

Nunca se ha lamentado de lo que le ocurrió, su reacción natural fue ponerse a grabar los temas que ya tenía de antes, y renacer. Se volcó en su instinto casi infantil, desprovisto de ambiciones y tecnicismos, y en un pequeño órgano barato que le había comprado en Venecia Alfreda Benge, su amor, la mujer con la que se casó el mismo día que se publicó el disco, su inseparable compañera que desde entonces le ha impulsado e inspirado, y que ha colaborado con él en letras, en ideas decisivas, y ha ilustrado todas las portadas. También la de “Rock Bottom”, en la que Alfreda, esa “Alifib” y “Alife”, títulos de fonética modulada por el juguetón y a veces humorístico Wyatt, creó ese dibujo medio difuminado en el que se adivinan la flora y fauna de su particular océano. El mundo maravilloso fruto de un amor y entendimiento entre Robert y Alfie, ahora lo sabemos, consecuente en todos los aspectos de la vida, del dolor a la solidaridad, apasionado por la exploración musical más franca y emocional.

Ricardo Aldarondo