Cuando Leos Carax decide que el telón de Mala sangre (1986) solo puede ser el rostro de Juliette Binoche, la etérea Anna elevándose acelerada hacia el firmamento, parece como si prefigurara la libertad que ha acompañado la carrera de la actriz a lo largo de sus cuatro décadas en el cine francés. En esa imagen fundacional hay también una sensación de urgencia e inmortalidad, de querer detenerlo todo para aferrarse a esa figura, fugitiva, de la que nos hemos quedado prendados, como Álex (Denis Lavant), irreversiblemente.

Aunque dos años antes en Yo te saludo, María (1984) Jean-Luc Godard vehiculó a través de Binoche una idea de feminidad de una terrenidad absoluta y en Rendez-vous (1985) André Techiné la transformó en una actriz debutante objeto de deseo de Lambert Wilson, Wadeck Stanczak y Jean-Louis Trintignant, es en la experimentación de Carax observando de mil maneras a Binoche, permitiendo que su presencia invoque y atrape una cierta historia del cine, cuando intuimos la verdad detrás de la máscara de la actriz, en cada uno de sus gestos, con cada lágrima derramada.

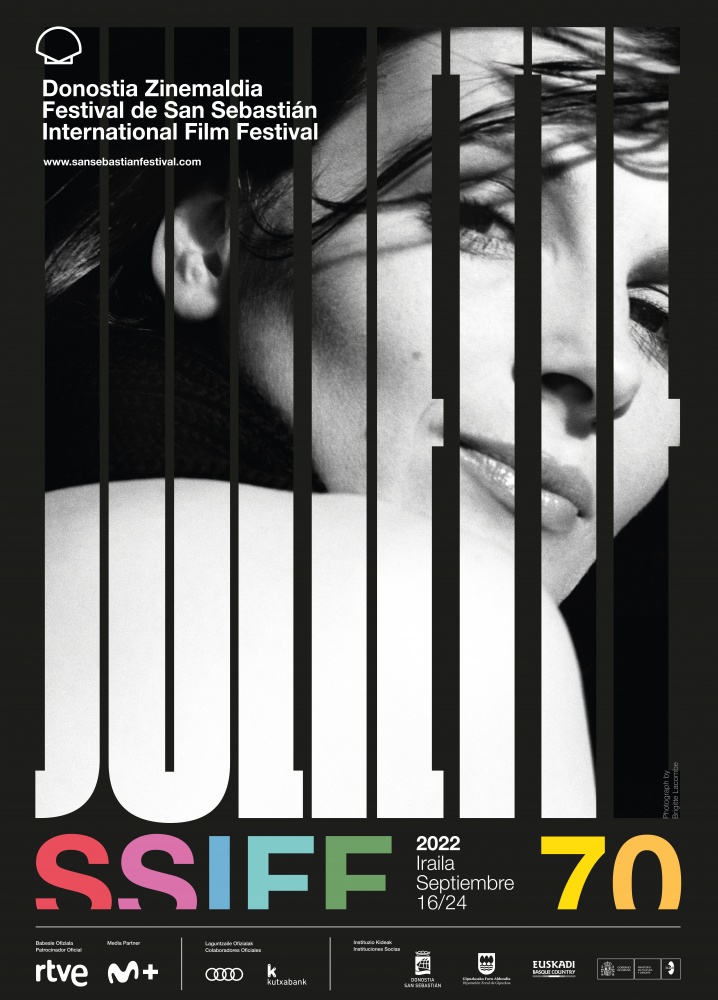

Para una cinematografía fascinada por los rostros de sus comédiennes, el de Binoche, como ha sucedido con las grandes damas de la interpretación, ha capitalizado el mito de musa del cine francés entre la devoción y la ironía, en una trayectoria dispuesta al cambio de ritmo y a rehuir de la docilidad. Tal vez no exista imagen más operística para esa idea que la de su rostro empapelado ardiendo en los túneles del suburbano parisino, icónica estampa de Los amantes del Pont-Neuf (1991), pero toda la trayectoria de Binoche es una continua asunción de riesgos, un ejemplo de toma de decisiones que ha marcado, a su vez, el devenir del cine francés.

Si para muchos el rol de Julie en Azul (1993), de la trilogía Tres colores de Krzysztof Kieslowski, es de los más memorables de su filmografía, al encarnar con una sensibilidad única no solo la superación del duelo de la protagonista, sino también los valores de un país sobre el que orbita una recién nacida Unión Europea, no menos impactantes son sus exploraciones del deseo en Herida (1992), de Louis Malle, o Alice y Martin (1998), de nuevo con Techiné. Como contrapunto a esa intensidad, Romance en Nueva York (1996), atípica screwball comedy a cargo de Chantal Akerman, nos ha permitido disfrutar de su perfil más encantadoramente seductor, mientras que su colaboración con Michael Haneke en Código desconocido (2000) y Caché (2005) inauguró las turbulencias del siglo XXI. Todavía sigue estremeciendo la secuencia en Código desconocido en la que su personaje sube el volumen del televisor para no oír los golpes de una violenta discusión en el piso de al lado.

Del thriller a la comedia, todas las etapas de su filmografía son espléndidas, pero sus trabajos con Olivier Assayas, Bruno Dumont y más recientemente Claire Denis han dado una continuidad majestuosa a la madurez de su arco interpretativo. La ligereza y solemnidad con que afronta el paso y el peso del tiempo en Viaje a Sils Maria (2014), en el papel de una diva consciente del relevo generacional, es de una finura elegantísima, y su carnalidad desgarradora, desconsolada en el manicomio que la encierra en Camille Claudel 1915, no deja indemne. Luminosa y turbadora, como la ha imaginado Denis en sus tres películas juntas, Un sol interior, High Life y, ahora, Fuego, junto a Vincent Lindon y Grégoire Colin, Binoche sigue elevándose, escurridiza e inolvidable, como la vimos por primera vez, como nos gustaría verla para siempre.

Paula Arantzazu Ruiz